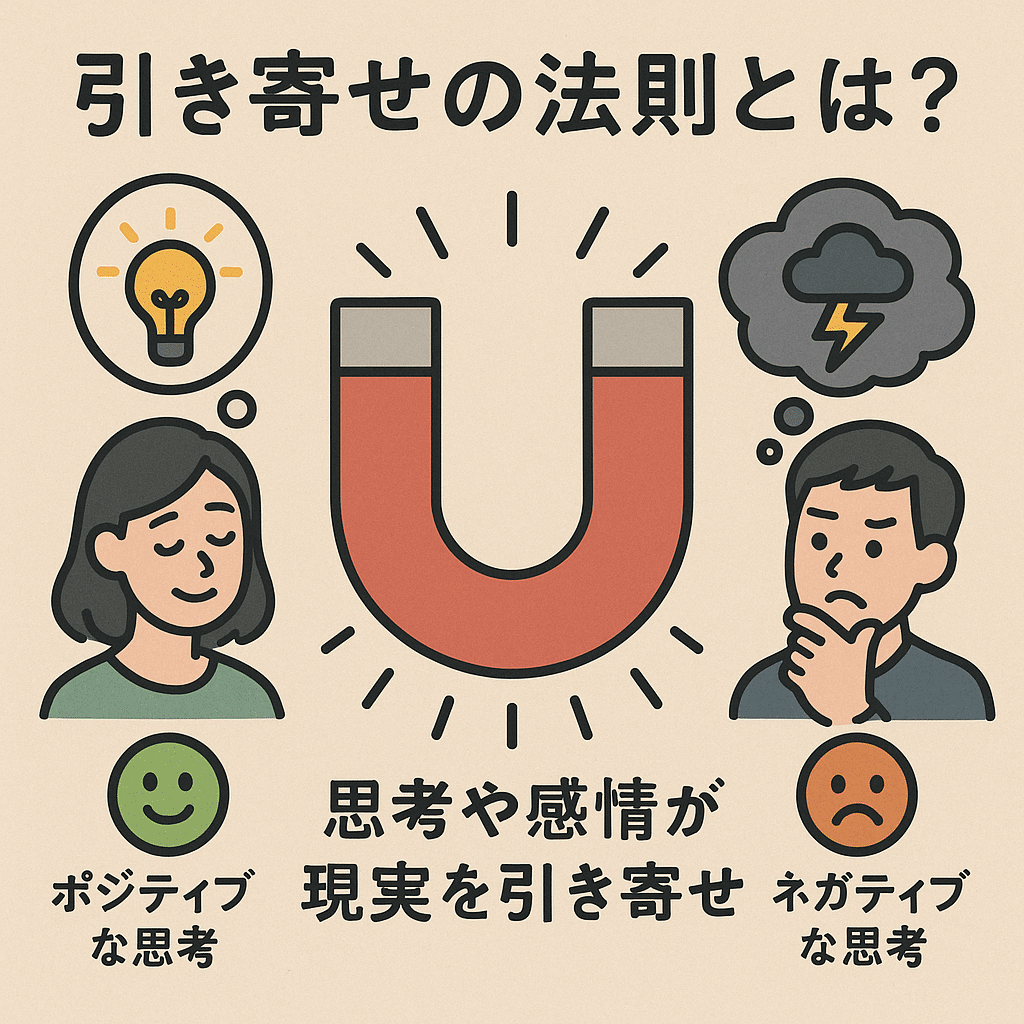

はじめに:引き寄せの法則とは?

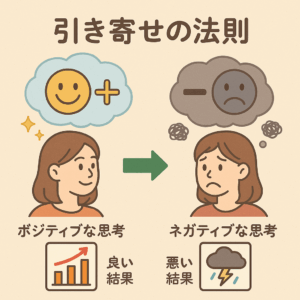

引き寄せの法則は、私たちの思考や感情が、まるで磁石のように現実を引き寄せるという考え方です。

具体的には、ポジティブな思考は良い出来事を、ネガティブな思考は悪い出来事を人生にもたらすとされています 。

この法則は、単に願望を持つだけでなく、目標達成に必要な潜在意識を自らの中から引き出すという考え方も含んでいます 。

19世紀のアメリカで発祥し、21世紀に入って世界中に広まり、現在でも多くの関心を集める法則の一つです 。

この法則は、まるで魔法のようにも語られ、「秘密」とも呼ばれることがあります 。

自己啓発の分野では、人生で起こる全ての出来事は、自身の思考が引き寄せた結果であると考えられています。

思い描くことやイメージすることが、現実となって現れるとされ、私たちが考えていることが何であれ、それが私たちに引き寄せられると説明されています 。

また、人生のあらゆる側面において、磁石のように同じ性質のものを引き寄せるとも言われています 。

思考はエネルギーの一形態であり、磁石のように引き寄せる力を持つと考えられ、心に抱く思いが現実を引き寄せるとされています 。

私たちの周囲にある現実は、全て私たちが引き寄せたものだという考えも存在します 。

このように、思考や感情が現実を左右するという根本的な考え方が、多くの情報源で共通して示されています。

引き寄せの法則の起源は、19世紀のアメリカで始まったニューソートという精神的な潮流における信念に遡ります 。

その後、21世紀に入り、世界中に広まり、注目を集める法則となりました 。

特に、2006年に公開された映画『ザ・シークレット』とその後に同タイトルで出版された自己啓発本が世界的なベストセラーとなったことが、この法則への関心を大きく高めるきっかけとなりました 。

この歴史的背景を理解することは、法則の起源と発展を把握する上で重要です。

現在、引き寄せの法則は広く知られていますが、その一方で、スピリチュアルなイメージが先行し、胡散臭いと感じる人も少なくありません 。

しかし、この法則は科学的・心理学的背景に基づいているという側面も存在します 。

一部の人々は、スピリチュアルやオカルトとしてではなく、科学的な視点からこの法則を理解したいと考えています 。

また、引き寄せの法則の実践方法を誤ると、期待した効果が得られないばかりか、逆につらい状況に陥ったり、悪循環を生み出したりする可能性も指摘されています 。

さらに、科学的根拠がないという否定的な意見も多く存在します 。

このような状況から、引き寄せの法則をより深く、エビデンスに基づいて理解することの重要性が高まっています。

引き寄せの法則の基本的な考え方

引き寄せの法則の根幹にあるのは、私たちの思考と感情が現実を引き寄せるという考えです 。

私たちが心の中で思い描くことやイメージすることは、現実となって私たちの人生に現れるとされています。

これは、良いことも悪いことも含め、私たちが普段考えていることが、まるで磁石のように私たち自身に引き寄せられるという考えに基づいています 。

この基本的な考え方は、私たちの内面的な状態が、外部の現実世界に直接的な影響を与えるという、ある種独特の世界観を示唆しています。

引き寄せの法則のもう一つの重要な概念は、類似の波動が共鳴し合うというものです 。

宇宙に存在する全てのものは、固有の振動数、つまり波動を放っており、同じような波動を持つもの同士は互いに引き合うと考えられています 。

私たちの思考や感情もまた、それぞれ特定の波動を発しており、ポジティブな感情はポジティブな出来事を、ネガティブな感情はネガティブな出来事を引き寄せると説明されています 。

この概念は、ラジオのチューニングに例えられることがあり、特定の周波数に合わせられたラジオはその周波数で放送されている音楽しか受信できないように、私たちも自分の発する波動と一致する現実を引き寄せるとされています 。

この考え方は、私たちの内面世界と外部世界が、目に見えないエネルギーのレベルで深く結びついているという視点を提供します。

願望実現のプロセスにおいて、私たちの意識は非常に重要な役割を果たします 。

目標達成に必要な潜在意識を自らの中から引き出すという考え方や、欲しいものを思い浮かべ、意識をしっかりとそれに向けることで、それが現実化するといった考え方が存在します 。

また、私たちが関心を向ける対象を意識的に選択することで、引き寄せの力は高まるとも言われています 。

心に抱く思いが現実を引き寄せるという考え方や、潜在意識が願望実現において重要な役割を果たすという視点も存在します 。

潜在意識に深く刻まれた強いイメージや感情は、私たちの行動や決断に無意識のうちに影響を与え、結果として望む現実に近づく行動を取らせる力を持つと考えられています 。

このように、意識の焦点と強さが、引き寄せのプロセスを方向づける上で不可欠であると考えられています。

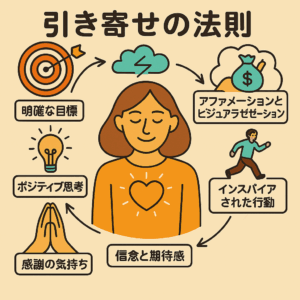

引き寄せの法則の実践方法:ステップバイステップガイド

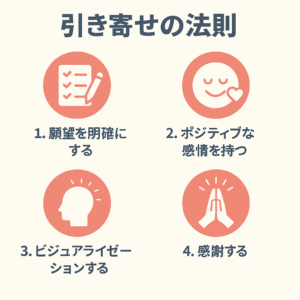

引き寄せの法則を実践するための具体的なステップはいくつか提唱されています。

まず、最も重要なのは、本当に欲しいものを明確にすることです 。

多くの人が引き寄せの法則を実践する上で見落としがちな点として、口では願っていても、心の底から強く望んでいないことがあります 。

本当に願ってやまないものを明確にすることで、私たちの意識はそこに集中し、引き寄せの力が働き始めると考えられています。

また、いつまでにどのような未来を現実化させたいのかを具体的に決めることも重要です 。

恋愛においては、理想のパートナー像を明確にすることで、その特性に合う人々との出会いを引き寄せやすくなるとも言われています 。

次に、ポジティブ思考を保ち、ネガティブ思考を避けることが不可欠です 。

引き寄せの法則は、私たちが普段抱く思考と感情に反応するため、ポジティブな思考は良い結果を、ネガティブな思考は悪い結果を引き寄せると考えられています 。

願い事をする際には、「~したくない」といった否定的な表現は避け、「~したい」「~になる」といった肯定的な言葉を使うことが推奨されています 。

例えば、「貧乏になりたくない」と考えるのではなく、「豊かになりたい」と願う方が、望む結果を引き寄せやすいとされています 。

ネガティブな思考や感情を持ち続けると、望まない現実を引き寄せてしまう可能性もあるため、常に意識してポジティブな思考を育むことが大切です 。

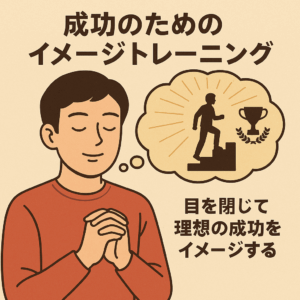

アファメーションとビジュアライゼーションは、引き寄せの法則を実践する上で非常に効果的なツールです 。

アファメーションとは、目標や願望に関連する肯定的な言葉を繰り返し唱えることで、自己暗示を促す方法です 。

例えば、「私は豊かである」「私は成功する」といった肯定的な言葉を意識的に使うことで、潜在意識にポジティブな信念を植え付けることができます 。

ビジュアライゼーションは、叶えたい願いが実現した後の状況を鮮明にイメージする方法です 。

まるでそれが現実に起こったかのように、喜びや感謝の感情と共に具体的にイメージすることで、その現実を引き寄せる力が強まると考えられています 。

アファメーションとビジュアライゼーションを組み合わせ、朝起きた時や寝る前など、日常的に繰り返すことで、より効果を高めることができるとされています 。

目標や願望が実現すると強く信じ、期待感を持つことも、引き寄せの法則を成功させるためには非常に重要です 。

少しでも疑いや不安を感じると、それが思考の焦点となり、達成できていない状況を引き寄せてしまう可能性があります 。

願望が叶うことを疑わない強い信念を持つことが、思考を現実化させるエネルギーの源となると考えられています 。

引き寄せの法則は思考に重点が置かれがちですが、願望実現のためにはインスパイアされた行動も不可欠です 。

ただ願うだけでなく、その願望を達成するために必要な行動を実際にとることが重要です 。

思考と行動が一致することで、初めて引き寄せの法則の効果が現れ始めると言えるでしょう。

最後に、現在持っているものや経験していることへの感謝の気持ちを持つことは、ポジティブなエネルギーを増幅させ、さらなる良い状況を引き寄せる力となると考えられています 。

夢や願望が叶ったイメージに対して感謝することも、ポジティブな感情や状況を引き寄せやすくするとされています 。

日常生活の中で、感謝できることを見つける習慣を身につけることが推奨されています 。

「エビデンス」:科学的視点と関連する心理学的効果

引き寄せの法則は、しばしばスピリチュアルな概念として語られますが、その効果の一部は、心理学や脳科学の観点から説明できる可能性があります。

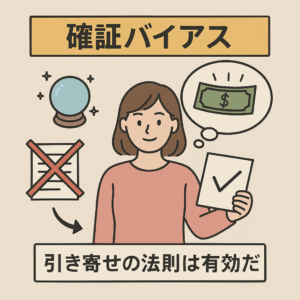

確証バイアスは、その一つです。

これは、自分の思い込みや願望を正当化するために、自分にとって都合の良い情報ばかりを集め、反する情報を無視する傾向を指します 。

例えば、引き寄せの法則を信じている人は、自分の願いが叶ったと感じる小さな出来事を過大に評価し、法則が働いた証拠だと認識するかもしれません。

占いが当たったと感じるのも、この確証バイアスによるものです 。

この心理的傾向は、客観的な証拠がないにもかかわらず、引き寄せの法則が有効であるという主観的な感覚を生み出す可能性があります。

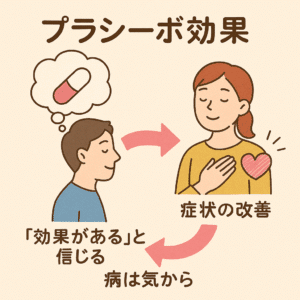

プラシーボ効果も、引き寄せの法則の効果を説明する上で重要な概念です。

これは、薬理効果のない物質や行為であっても、「効果がある」と信じることで実際に症状が改善する現象です 。

古くから「病は気から」と言われるように、心と体の間には密接な関係があります。

引き寄せの法則においても、「願いは叶う」と強く信じることで、心理的な影響を通じて現実が変化する可能性が考えられます 。

カラーバス効果は、特定のことに意識を向けると、それに関連する情報が日常生活の中で目につきやすくなる現象です 。

例えば、「赤いものを探そう」と意識すると、普段は見過ごしていた赤いものが自然と目に飛び込んでくるようになります。

引き寄せの法則に応用すると、「〇〇が欲しい」と強く意識し続けることで、その〇〇に関する情報や機会が、まるで引き寄せられるかのように認識されるようになる可能性があります 。

これは、脳の**RAS(網様体賦活系)**という部分の働きによるもので、私たちが重要だと認識した情報に注意を向けるフィルターのような役割を果たします 。

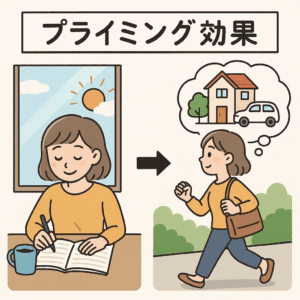

プライミング効果は、事前に受けた刺激が無意識のうちにその後の行動に影響を与える現象です 。

朝日記などで理想の未来をイメージすることで、その後の行動が無意識のうちにその目標に向かうように促される可能性があります 。

イメージトレーニングは、目標達成のための強力な心理的ツールであり、脳科学的にもその効果が認められています 。

脳は現実と想像を区別しにくいため、目標達成の瞬間を鮮明にイメージすることで、実際に目標達成に向けた行動をとりやすくなると考えられています 。

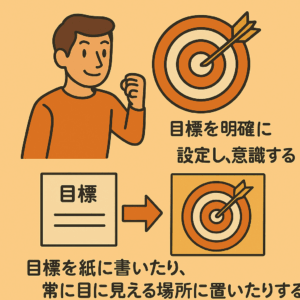

目標設定も、引き寄せの法則と関連する心理学的効果です。

目標を明確に設定し、意識することで、脳の報酬系が活性化され、目標達成へのモチベーションが高まります 。

目標を紙に書いたり、常に目に見える場所に置いたりすることで、目標達成への意識が維持されやすくなります 。

概念 説明 関連する引き寄せの法則の要素

確証バイアス:

自分の思い込みや願望を正当化する情報を選択的に集める傾向 引き寄せの法則への信念の強化

プラシーボ効果 :

「効果がある」と信じることで、実際には効果のないものでも効果が現れる現象 ポジティブな期待が現実を変える可能性

カラーバス効果:

特定のことに意識を向けると、それに関連する情報が目につきやすくなる現象 願望に関連する機会の認識

RAS (網様体賦活系) 脳の情報フィルター:

意識が向いている情報に注意を向ける 意識的な焦点が関連情報を認識させる

プライミング効果 :

事前の刺激が無意識の行動に影響を与える現象 ポジティブな意図設定が行動を導く

イメージトレーニング:

目標達成のイメージが脳を活性化し、行動を促す 願望実現の鮮明なイメージ

目標設定 :

明確な目標がモチベーションを高め、達成を促す 明確な願望の設定

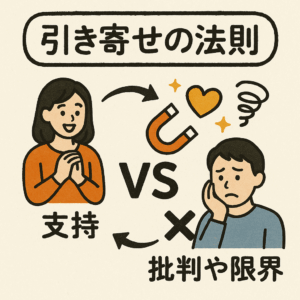

引き寄せの法則への批判と限界

引き寄せの法則は広く支持されていますが、その一方で、多くの批判や限界も指摘されています。

最も大きな批判の一つは、普遍的な法則としての科学的根拠が欠如している点です 。

引き寄せの法則を裏付ける実証的な科学的証拠は存在せず、提唱者が根拠として挙げる科学的概念も、疑似科学的であると否定されています 。

多くの科学者や研究者が、引き寄せの法則には科学的な妥当性がないと指摘しており、その主張を全面的に認めることはできないとされています 。

また、引き寄せの法則は疑似科学としての側面が強く、科学的概念の誤用も指摘されています 。

支持者たちは、認知リフレーミングや肯定的な思考、創造的視覚化などのテクニックを組み合わせることで思考を現実化できると主張しますが、これらのテクニックが普遍的な法則として機能するという科学的証拠はありません 。

量子力学との関連性を主張する意見もありますが、科学的な視点からは批判的な見解が一般的です 。

引き寄せの法則に対する倫理的な懸念として、被害者非難につながる可能性が挙げられます 。

もし悪い出来事が起こるのは、悪いことを考えたからだと解釈されるならば、病気や事故、犯罪の被害者に対して、その責任を被害者自身に帰してしまうことになりかねません 。

このような考え方は、社会的な不正や構造的な問題、予期せぬ出来事などを無視し、個人の責任に安易に帰着させる危険性を含んでいます。

現実的な行動を軽視するという批判も根強くあります 。

引き寄せの法則に過度に依存すると、目標達成に必要な現実的な行動を怠る可能性があります。

ただ願うだけで願いが叶うと信じてしまうと、具体的な努力をせずに現状維持に甘んじてしまうことがあります 。

複雑な問題をポジティブ思考だけで解決しようとするのは短絡的であり、問題の本質から目を背けてしまうと、同じ問題を繰り返す可能性が高まります 。

引き寄せの法則に対する過度な期待は、それが実現しなかった場合に強い失望感や自己否定感につながるリスクがあります 。

期待通りに効果が得られないと、自分自身を責めてしまうこともあり、精神的な負担となる可能性があります。

さらに、引き寄せの法則はポジティブな結果だけでなく、ネガティブな結果も引き寄せる可能性があるとされています 。

否定的な思考や感情を持ち続けると、望まない現実を引き寄せてしまうこともあり、「貧乏になりたくない」と強く思うことが、かえって貧乏な状況を引き寄せてしまうといった例も挙げられています 。

引き寄せの法則と著名な人物・書籍

引き寄せの法則は、多くの著名人や書籍によって広められ、実践されています。

ロンダ・バーンによる書籍『ザ・シークレット』は、2006年の映画を基に制作され、世界的なベストセラーとなりました 。

この書籍は、「現在の人生は過去の思考の結果であり、成功を思い描くことが成功を導く」という基本的な考え方を紹介し、健康、富、成功、人間関係などを引き寄せる方法について解説しています 。

感謝の気持ちを持つことの重要性を強調し、世界中で数百万部を売り上げ、多くの人々に影響を与えました 。

道端ジェシカさんがこの本について言及したことで、日本でも大きな話題となりました 。

「私はこの本の影響を受けて、普段から『引き寄せの法則』を実践しています。人気のスパの予約を取るときなど、すでに予約が実現しているのをイメージするんです」

年棒3000万ポンド(約46億円)の1レーサー、ジェンソン・バトンとの結婚を引き寄せたことで、有名です。

バトンとの付き合いについて彼女は海外メディアに嬉しそうに語っている。

「二人の時間があうときはいつでも(彼が)ファーストクラスで呼び寄せてくれるの。彼に会いにモナコに行くのも好きだし、彼も日本に来るのが好きなの」

モデルの道端ジェシカは、『ザ・シークレット』を実践し、理想のパートナーを引き寄せたと報道されています 。

彼女は、一躍世界のセレブになりました。

エスター・ヒックスとジェリー・ヒックスは、「エイブラハムの教え」として知られる引き寄せの法則に関する教えを広めたことで有名です 。

彼らの教えは、宇宙の万物が波動を放っており、似た波動を持つもの同士が引き合うという原則に基づいています 。

エイブラハムとの対話を通じて得られた教えは、引き寄せの法則、意図的な創造の方法論、そしてありのままを受け入れることの重要性を説いています 。

彼らは、『新訳 引き寄せの法則 エイブラハムとの対話』や『新訳 お金と引き寄せの法則』など、多数の著書を出版し、引き寄せの法則の実践方法を具体的に示しています 。

著名な実践者としては、サッカー元日本代表の本田圭佑選手が挙げられます。

彼が卒業文集に書いた、内容です。

■◇■◇■◇■◇■◇

ぼくは大人になったら、世界一のサッカー選手になりたいと言うよりなる。

世界一になるには、世界一練習しないとダメだ。

だから、今、ぼくはガンバッている。

今はヘタだけれどガンバッて必ず世界一になる。

そして、世界一になったら、大金持ちになって親孝行する。

Wカップで有名になって、ぼくは外国から呼ばれてヨーロッパのセリエAに入団します。

そしてレギュラーになって10番で活躍します。

一年間の給料は40億円はほしいです。

プーマとけいやくしてスパイクやジャンバーを作り、世界中の人が、このぼくが作ったスパイクやジャンバーを買って行ってくれることを夢みている。

一方、世界中のみんなが注目し、世界中で一番さわぐ4年に一度のWカップに出場します。

セリエAで活躍しているぼくは、日本に帰りミーティングをし10番をもらってチームの看板です。

ブラジルと決勝戦をし2対1でブラジルを破りたいです。

この得点も兄と力を合わせ、世界の強ゴウをうまくかわし、いいパスをだし合って得点を入れることが、ぼくの夢です。

(「実現の条件 本田圭祐のルーツとは」本郷陽一著 東邦出版)

■◇■◇■◇■◇■◇

彼は幼い頃から目標を明確に持ち、アファメーションを実践していたとされ、その思考が現実を引き寄せた一例として紹介されています 。

また、俳優のアーノルド・シュワルツェネッガーも、成功の秘訣として明確なビジョンを描き、それを強く信じることの重要性を語っており、これは引き寄せの法則の考え方と合致します 。

「できないのはマインドが限界なのだ。マインドが自分はこれができると思えば、あなたはそれができるのだ。

あなたが実際に100パーセント信じさえすればできるのだ。

まず最初にビジョンを描きます。

あなたがその美しいビジョンを見ると、「欲しいという力」が湧き上がってきます。

たとえば、ミスターユニバースになりたいという私の思いが実現したのは、ステージに上がって、そこで勝利を得た自分の姿をはっきりと見たからです。」

アーノルド・シュワルツェネッガー (『「あなたを動かす」知恵の言葉』より)

プロ野球選手のイチローも、小学生の頃からプロになるという明確な夢を持ち、それを強くイメージしていたことが知られています 。

小学校6年生の時に書いた作文には、こんな内容が書かれていました。

■◇■◇■◇■◇■◇

「僕の夢は一流のプロ野球選手になることです。そのためには中学、高校と全国大会に出て活躍しなければなりません。(中略)僕が一流選手になって試合に出られるようになったら、お世話になった人に招待券を配って応援してもらうのも夢の一つです。とにかく一番大きな夢は野球選手になることです。」

■◇■◇■◇■◇■◇

イチローさんは、具体的なイメージを持って、その通りに実現させました。

大谷翔平選手が、高校1年生のときに作ったマンダラチャートも、目標を引き寄せたエピソードとして知られています。

マンダラチャートとは、9×9のマスの中心に最大の目標を書き、外側のマスに目標達成に必要な要素と行動目標を書いたものです。

これらの事例は、引き寄せの法則の原則が、成功者の思考や行動と共通する部分があることを示唆しています。

他にも、脳科学者の茂木健一郎さんが大絶賛し、須藤元気さんも「引き寄せの法則」を実践しています。

引き寄せの法則を賢く理解し、応用するために

引き寄せの法則は、ポジティブな思考や感情が現実を引き寄せるという考え方を基本とし、類似の波動が共鳴するという概念、そして願望実現における意識の役割が重要視されています。

実践方法としては、明確な目標設定、ポジティブ思考の維持、アファメーションとビジュアライゼーションの活用、信念と期待感の醸成、インスパイアされた行動、そして感謝の気持ちを持つことが挙げられます。

科学的な視点からは、引き寄せの法則の効果の一部は、確証バイアス、プラシーボ効果、カラーバス効果、脳のRASの働き、プライミング効果、イメージトレーニング、目標設定といった心理学的効果によって説明できる可能性があります。

しかし、普遍的な法則としての科学的根拠は依然として不足しており、疑似科学としての側面や、被害者非難につながる可能性、現実的な行動の軽視といった批判も存在します。

著名な人物や書籍を通して広く知られるようになった引き寄せの法則ですが、その応用にあたっては、ポジティブ思考と現実的な行動のバランスを保つことが重要です。

思考だけでなく、目標達成のために必要な具体的な行動も伴わなければ、単なる願望に終わってしまう可能性があります 。

現実逃避に陥ることなく、目標達成には具体的な努力が必要であることを理解しておく必要があります 。

引き寄せの法則を自己成長に役立てるためには、批判的な視点を持ち続けることが大切です。

科学的根拠がない側面を理解し、疑似科学的な主張に注意する必要があります 。

過度な期待を持つことなく、確証バイアスに陥らないように客観的な視点を保つことが重要です 。

その上で、プラシーボ効果やカラーバス効果など、心理学的な効果を理解し、自己啓発のツールとしてポジティブな側面を取り入れることは有益かもしれません 。

引き寄せの法則を賢く理解し、現実的な行動とバランスを取りながら応用することで、より充実した人生を送るための一助となる可能性があります。

結論:引き寄せの法則を賢く理解し、応用するために

引き寄せの法則は、ポジティブな思考や感情が現実を引き寄せるという考え方を基本とし、類似の波動が共鳴するという概念、そして願望実現における意識の役割が重要視されています。

実践方法としては、明確な目標設定、ポジティブ思考の維持、アファメーションとビジュアライゼーションの活用、信念と期待感の醸成、インスパイアされた行動、そして感謝の気持ちを持つことが挙げられます。

科学的な視点からは、引き寄せの法則の効果の一部は、確証バイアス、プラシーボ効果、カラーバス効果、脳のRASの働き、プライミング効果、イメージトレーニング、目標設定といった心理学的効果によって説明できる可能性があります。

普遍的な法則としての科学的根拠は依然として不足しており、疑似科学としての側面や、被害者非難につながる可能性、現実的な行動の軽視といった批判もございます。

著名な人物や書籍を通して広く知られるようになった引き寄せの法則ですが、その応用にあたっては、ポジティブ思考と現実的な行動のバランスを保つことが重要です。

思考だけでなく、目標達成のために必要な具体的な行動も伴わなければ、単なる願望に終わってしまう可能性があります。

現実逃避に陥ることなく、目標達成には具体的な努力が必要であることを理解しておく必要があります。

引き寄せの法則を自己成長に役立てるためには、批判的な視点を持ち続けることが大切です。科学的根拠がない側面を理解し、疑似科学的な主張に注意する必要があります。

過度な期待を持つことなく、確証バイアスに陥らないように客観的な視点を保つことが重要です。

その上で、プラシーボ効果やカラーバス効果など、心理学的な効果を理解し、自己啓発のツールとしてポジティブな側面を取り入れることは有益かもしれません。

引き寄せの法則を賢く理解し、現実的な行動とバランスを取りながら応用することで、より充実した人生を送るための一助となる可能性があります。